|

Rapid Producing

Eine andere Produktionswelt ist technisch möglich Teil I |

Einleitung

Es ist nicht vorstellbar, dass eine

fortschrittliche Gesellschaftsform auf Produktionsformen beruht, die allein von

ihrer technischen Struktur her Menschen lediglich als „passive Produktionsinstrumente“

und als „bloße Zahnräder“ (Weil 1975: 134) verwendet. Welche Produktionsform

ist jedoch der selbstbewussten Verausgabung der individuellen Arbeitskraft als

gesellschaftliche Arbeitskraft gemäß? Lange Zeit hatte eine hochproduktive und

hochkomplexe Produktion zu immer mehr Zentralisierung und Normierung der

Arbeitsprozesse geführt, die einer Selbstbestimmung der arbeitenden Menschen

schon von der technischen Struktur her im Wege standen. Wir gehen davon aus, dass die technische

Mittel erstens eine Selbstbestimmung der Menschen, also eine Angepasstheit an

ihre konsumtiven und produktiven Bedürfnisse in ihrer Verschiedenheit (vgl.

Schlemm 2001) und in allen Regionen der Welt ermöglichen muss und zweitens

ökologisch nachhaltig im Sinne einer „Allianztechnik“ (Bloch 1985: 802ff.;

siehe auch Schlemm 1995) sein muss. Auf dieser Grundlage wird „die Technik“

nicht als etwas grundsätzlich Verwerfenswertes betrachtet, sondern als Mittel,

mit dem menschliche Zwecke erfüllt werden. Diese Zwecke kann sie mehr oder

weniger gut erfüllen – und die Zwecke können den menschlichen Bedürfnissen und

Möglichkeiten entspringen oder ihnen auch widersprechen.

Alternative Techniken beziehen sich

meist auf den Bereich der Energieversorgung und der Entsorgung der Produktions-

und Konsumtionsabfälle. Für die Erzeugung der materiellen Güter stehen vor

allem handwerklich orientierte, vorindustrielle Techniken als Alternative zur

Debatte. Dabei erscheint der Pfad der industriellen Produktion im Sinne der

„Megamaschine“ (Mumford 1974) meist als Irrweg, der bald verlassen werden

sollte. Die Entfaltung und jetzige Verwendungsweise der industriellen

Produktion ist eng verbunden mit einem Zweck der Produktion, der sich von den

menschlichen Bedürfnissen entkoppelt hat und einseitig mit kapitalistischen Profitmaximierungserfordernissen

verbunden ist. Jedoch ist diese verfehlte Zwecksetzung nicht den Mitteln selbst

notwendigerweise immanent. Ein typisches Evolutionsprinzip ist der

Funktionswechsel (Schlemm 1996: 78, 144). Dabei entwickeln sich historisch

bestimmte Strukturen, die bestimmte Leistungen, also Funktionen ermöglichen. Wenn

sich der Gesamtkontext der Funktionsweise verändert, können vorhandene

Strukturen dazu dienen, neue Funktionen zu erbringen, wobei sie sich selbst

dann auch wieder mit verändern. Die Entwicklung von aufeinanderfolgend

komplexer werdenden Funktionsweisen beruht geradezu auf dieser Aufeinanderfolge

von immer weiter entwickelten Strukturen. In eben diesen Sinne können

vorhandene technische (und organisatorische) Lösungen unter verschiedenen

gesellschaftlichen Bedingungen unterschiedliche Zweck- und Zielsetzungen

erfüllen helfen. In der Aufeinanderfolge der menschlichen

Produktionsweisen kommt es neben der Absicherung des Überlebens und des guten

(d.h. auch ökologisch verantwortbaren) Lebens aller Gesellschaftsmitglieder

darauf an, die Lebenszeit der Individuen immer mehr zu befreien von den nicht

selbst bestimmten notwendigen Arbeitstätigkeiten. Deshalb muss die Arbeitsproduktivität

steigen, wenn nicht Verlust an Lebensqualität und Mehrarbeitszeit in Kauf

genommen werden soll. Bei hoher Arbeitsproduktivität ist der schon von der

Produktionsform her gegebene Freiraum für Selbstentfaltung, Kreativität und

befreiter Lebenszeit größer.[3]

Zwar nimmt uns keine Technik die politischen,

sozialen und ökonomischen Kämpfe ab, die der notwendige Wechsel der

Zwecksetzung der Produktion erfordert – aber diese Kämpfe haben weder Ziel noch

Motivation, wenn wir die technische Frage nicht auch diskutieren. Die Vision: der Persönliche Fabrikator

Es gibt eine interessante Parallele

zwischen der Entwicklung von Computern und Fabriken. Die ersten Computer waren

„gigantische Maschinen, eigens in speziellen Räumen untergebracht, nur von

spezialisierten Technikern zu bedienen, vorwiegend für industrielle Anwendungen

gedacht und nur für einen kleinen Markt vorgesehen“ (Gershenfeld 2000: 77). All

diese Merkmale treffen heute auch für die meisten Werkzeugmaschinen zu. Wir

wissen, dass sich die Situation bei den Computern radikal geändert hat. Die

Computer sind klein, überall verwendbar, von kleinen Kindern bedienbar, für

alle möglichen Zwecke einsetzbar und nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken.

Warum sollte solch ein Umschwung nur für die Produktion von Bits und Bytes (und

Papier) möglich sein, und nicht für Atome und Moleküle? Warum sollen nur

2-D-Strukturen auf Papier gedruckt werden, warum sollen digital gespeicherte

Konstruktionen nicht auch als 3-D-Objekt aus entsprechenden 3D-Druckern kommen?

„Wären Computer imstande, Atome so bequem zu manipulieren wie sie Daten verarbeiten,

könnten wir auch unseren sonstigen Alltag weitgehend personalisieren“ (Geshenfeld

2000: 87). Viele von uns kennen auch die „Replikatoren“

aus der StarTrek-Serie. Auch in anderen Science Fiction-Geschichten wird

erahnt, dass es möglich ist, direkt aus Bits und Atomen Produkte herzustellen.

Neue TechnikenSo utopisch, wie es scheint, sind diese

Visionen gar nicht mehr. Leider erleben die am meisten ausgebeuteten Menschen

oder diejenigen, die sowieso am Rande der Gesellschaft leben, gar nicht, was

sich im Bereich der materiellen Produktion an neuen Möglichkeiten entwickelt

hat. Dies ist eher das Thema der aufstrebend-unkritischen Manager- oder Möchtegern-Managereliten

und der kapitalistisch-neoliberalen Marketingpropaganda. Als solche wird sie

von alternativ orientierten Menschen eher bekämpft als in ihren Möglichkeiten

wahrgenommen. Diese Einseitigkeit versperrt aber die Sicht auf eine

wesentliche Komponente von Befreiung.

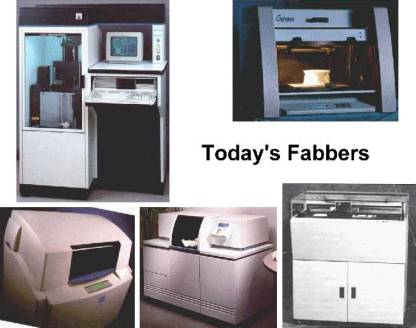

„Factory in a box“

Aber es gibt noch mehr. Es gibt mittlerweile

„digitale Fabrikatoren“, sogenannte „Fabber“, die automatisch dreidimensionale

solide Gegenstände auf Grundlage digitaler Daten herstellen

(http://www.ennex.com/~fabbers/). Leider sind die jetzt realisierten Fabber

noch groß, teuer und verwenden oft toxische Ausgangsprodukte. Grundsätzlich

aber ist die Situation vergleichbar mit der Anfangszeit der Computer, wo der

damalige Zustand der Größe, Kostenintensität und Kompliziertheit sich

erstaunlich schnell gewandelt hat.

Während analoge Prozesse direkt mit

einem Material die Form des anderen beeinflussen, wie beim Gießen, gehen

digitale Prozesse von Information aus. Digitale subtraktive Prozesse werden in

NC- (numeric control) und CNC- (computer-numerically controlled) maschinen

realisiert. Die für die Zukunft wichtigsten[5]

Fabber beruhen auf additiven Techniken.

(Additiv wirkende) Fabber ermöglichen die

direkte Herstellung von Bauteilen und Produkten mit inneren Hohlräumen. Es ist

auch zu erwarten, dass durch den schichtweisen Aufbau auch elektronische

Mikroschaltkreise eingebaut werden können. Auch in sich bewegte Objekte können

auf einmal hergestellt werden. In additiven Verfahren können neuartige Materialien

verarbeitet werden. Letztlich sind auch mit einzelnen Atomen agierende Prozesse

hier denkbar (Nanotechnologie). ... hier solls noch weiter gehen... Wir haben inzwischen eine Präsentation dazu vorbereitet und können diese nach Absprache in div. Workshops zur Diskussion stellen.

Anfragen bitte unter info@zw-jena.de LiteraturBeckmann, Johann (1802): Anleitung zur Technologie

oder zur Kentniß der Handwerke, Fabriken und Manufacturen, vornehmlich derer,

welche mit der Landwirthschaft, Polizey und Cameralwissenschaft in nächster Verbindung

stehn.

Göttingen. [1] Marx MEW 23: 92. [2] Unter Technik ist demgegenüber zu verstehen: Handlungsform, mit der „einheitlich die Beziehungen des Menschen zu sich selbst, zu anderen und zur Umwelt in seinen wichtigsten Handlungszusammenhängen reguliert wird“ (Krohn 1976: 43). [3] Es soll hier nicht der Eindruck erweckt werden, als wäre Ausbeutung und Herrschaft notwendig mit zu niedriger Arbeitsproduktivität verbunden, weil damit alle Befreiungsversuche delegitimiert würden. Gleichzeitig darf aber auch nicht angenommen werden, dass die Möglichkeiten eines freien, guten Lebens unabhängig von der erreichten Arbeitsproduktivität seien. [4] Gershenfeld 2000: 90. [5] In der Beschriftung der Abbildung 5 bezieht Burns alle formgebenden Techniken auf Fabber, später nennt er nur die auf additiven Prozessen beruhenden Maschinen Fabber. |

(Reiner Nebelung: aus "Herrschaftsfrei wirtschaften".) S. 62-69.

|

Dieser Text erschien im Buch "Autonomie und Kooperation" zu bestellen für 14 Euro (Rabatt für Mehrfachbesteller) bei http://www.herrschaftsfrei.de.vu/ |