|

„Zum Kältestrom-Wärmestrom in

Naturbildern“ Vortrag auf der Internationalen

Fachkonferenz

Moderne WissenschaftskritikDie Kritik der

neuzeitlichen Wissenschaft hat sich bereits großes Gehör verschafft.

Ökologische, feministische, wertkritische und postmoderne Kritiken sind

bekannt. Auch Ernst Bloch hatte speziell gegenüber der modernen

Naturwissenschaft große Vorbehalte – aber er schüttete dabei nicht das Kind mit

dem Bade aus. Für ihn gehörten zwei Erkenntnisweisen eng zusammen: Es gibt

zwei Arten, sich stoffgemäß zu verhalten. Die eine ist kühl und entzaubernd,

die andere voller Vertrauen. Die eine zerreisst den Schein der Dinge, die

andere ergibt sich dem wirklichen Gang der Dinge und ist gewiss, dass er gut zu

werden verspricht. Beide Haltungen sind gleich wichtig, sind in jedem echten

Marxisten, wechselwirkend, vereinigt. (Bloch LM: 170) In der Praxis

gelingt das Miteinander dieser Haltungen oft weniger gut. Über dem Arbeitstisch einer Diplomandin im Fachbereich Relativitätstheorie

der Uni Jena hing ein Plakat mit dem Foto eines Kometen mit dem darunter

geschriebenen Zitat aus dem Brief einer Amateurastronomin: „Kometen sind keine

mathematischen Objekte – sie sind auch schön!!!“. Aus dem ersten Entwurf der

Diplomarbeit wurden alle Textabschnitte mit der Einordnung des speziellen

Themas in einen umfassenden kosmologischen Kontext gestrichen mit der Begründung,

dass das nicht zur Wissenschaft gehöre – da hätten nur die konkreten Berechnungen

Platz. Die Diplomandin ließ sich belehren und verließ nach dem Diplom die forschende

Physik. Erst später fand ich eine recht passende Beschreibung dieser Art

Naturwissenschaft. Bloch nannte sie ein „Zahlenspiel, unter dem man sich die

Welt zurechtlegt, nicht versteht“. Bei diesem Zahlenspiel wird die Exaktheit

dadurch erkauft, dass man die Momente der Welt ausschaltet, die außerhalb des

abstrakten Bereiches liegen (ebd.: 23).

Ernst Bloch hatte solche sich ergänzenden Betrachtungsweisen schon

in einem anderen Zusammenhang mit den Worten „Wärmestrom“ und „Kältestrom“

bezeichnet (Bloch EM: 141). Diese beiden Strömungen sind in der Materie selbst

angelegt, weil Materie einerseits „nach Möglichkeit“ bestimmt ist und

andererseits immer „in Möglichkeit“ – sich ins Offene hinaus weiter entfaltend

- ist (Bloch MP: 143; Bloch PH: 238; Bloch EM: 229). Aus diesem Grund begegnen

wir dem Wärme- und dem Kältestrom auch in den Naturbildern wieder (Bloch MP:

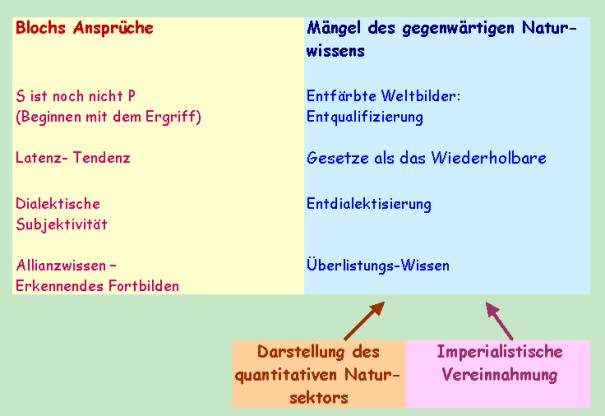

316). Ernst Blochs Ansprüche an die ErkenntnisErnst Blochs

Ansprüche an die Erkenntnis ergeben sich aus seinem Weltbild. Wenn die

Welt selbst ein Experiment ihrer selbst ist, so kann Erkenntnis nichts Starres

abbilden.

Dieser Ontologie des „Noch-Nicht-Seins“ entspricht auch eine

Erkenntnisweise, die in ihren Denkformen darauf Wert legt, das Subjekt in Bewegung

zu lassen. Dies zeigt sich beispielsweise in der logischen Form „S ist noch

nicht P“. Ich kann hier keine vollständige

Rekonstruktion der Blochschen Begriffswelt angeben, nur jene Punkte beleuchten,

die für die Erkenntnis wesentlich sind. Entwicklung ist demnach keine Auswicklung

von schon Vorhandenem, sondern setzt ständig Neues. Sie setzt

voraus, dass es an jedem Punkt noch nicht verwirklichte objektiv-reale

Möglichkeiten, Keimendes, Verstecktes, bzw. Erwartbares gibt – die Latenzen.

Die „durchbrechende Bewegung“ bzw. die

„Energetik der Materie in Aktion“ stellt die Tendenz dar. Obwohl derzeit vorwiegend die Menschen an der Front

des derzeitigen Geschehens stehen, ist die Natur „kein Vorbei“. Damit

unterscheidet sich Bloch wohltuend von Ökologen, die eine Unterordnung der

Menschen unter eine statische oder in Kreisläufen sich verewigende Natur

fordern. Als „Schoß aller Gestaltungen“ besitzt auch die Materie etwas

Subjektives, Handlungsmächtiges. Bloch nennt das Schöpferische in der Natur

auch „Subjektkern“ oder „hypothetisches Natursubjekt“, damit auch der Begriff

der Dialektik (als Subjekt-Objekt-Dialektik) anwendbar wird. Gibt es

auch – entsprechend dem arbeitenden Subjekt als dem Erzeuger der Geschichte –

ein Subjekt in der Natur, eines, das der Motor von Naturdialektik sein könnte?

Gewiss, es ist nicht zur Natur hinzugedacht, es ist zwar nicht so erscheinend

wie das Subjekt in der Geschichte, aber es ist dieses, das sich eben in den

dialektischen Subjekt-Objekt-Beziehungen der Natur sucht und darin kundgibt.

(Bloch LM: 414) Dies ist weniger eine ontologische Aussage über eine Dialektik in

der Natur – sondern unsere Aktivität als Menschen setzt voraus, das aus der

Natur uns etwas entgegen wirkt. Es geht Bloch um eine „Vermittlung mit dem

Produktionsherd des Weltgeschehens insgesamt“. Als Moment menschlicher Praxis muss Erkenntnis diesen

Voraussetzungen entsprechen. Das kann sie nicht, wenn sie lediglich

Überlistungswissen ist, wenn sie die Welt als statische Gegebenheit ansieht.

Erkenntnis muss der Entwicklung der Welt folgen und selbst Moment dieser Entwicklung

sein, Bloch nennt es „erkennendes Fortbilden“ in einer Mensch-Natur-Allianz. Er

bemerkt: Es kann

derart nichts erkannt werden, ohne daß dieses sich bewegt. Und es wird nur

erkannt, um zu verändern, folglich ist dieses Eingreifende von vornherein im

Blick. (Bloch TLU: 255) Gemessen an dieser Bestimmung von Erkenntnis ergeben sich in den

derzeit ausgeübten Praxen der Wissenschaft grundlegende Mängel. Entfärbte WeltbilderDas, worüber wir etwas wissenschaftlich wissen, ist nicht mehr

das, was uns als Menschen bewegt. Wir berechnen die Kometenbahnen in größter Exaktheit,

aber wir sehen nicht mehr die Schönheit der Kometen. Bloch charakterisiert die gegenwärtige Wissenschaft an vielen

Stellen vorwiegend negativ. Die Menschen als

Erkenntnissubjekt sind keine fühlenden, sinnlichen Individuen mehr, sondern sie

dienen höchstens zur „Registratur abstrakter Gesetzmäßigkeiten“ (ebd.: 23). Wir

beschneiden dabei auch die Objekte – wir konzentrieren uns auf das gesetzmäßig

Wiederholbare und dabei wird Neues, Sprunghaftes, Unberechenbares, historisch

Konkretes, qualitativ und wertmäßig Akzentuiertes eher als störend, als

„Impertinenz der Gegebenheit“ (ebd: 24) betrachtet. Es gehen also weder die Erkenntnissubjekte

noch die Erkenntnisobjekte in der Vollständigkeit ihrer Qualitäten und

Verhaltensweisen in die wissenschaftliche Erkenntnis ein. Weder die Vielfalt

der sinnlichen Wahrnehmungen geht vollständig in das systematisierte Wissen

ein, noch die umfassende Dialektik aller miteinander verbundenen,

widersprüchlichen Momente. Der Zweck des Wissens ist wesentlich an instrumentelle

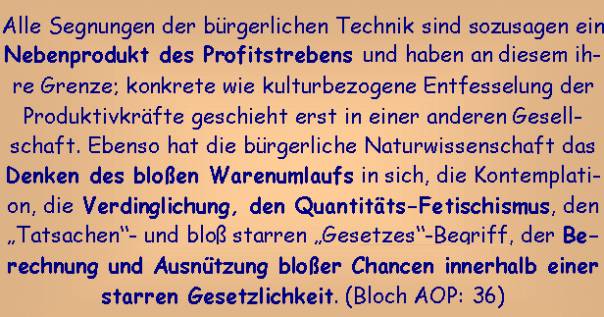

Nutzbarkeit gebunden. Die imperialistische VereinnahmungWie auch andere Autoren herausarbeiteten, hängt dieser Zustand

durchaus mit der herrschenden gesellschaftlichen Praxis zusammen. Ernst Bloch

betrachtete vor allem die „mathematisierte Physik als einen Triumph

bürgerlicher Wissenschaft“ (ebd.: 24). Die Zuschreibung des Bürgerlichen ergab

sich für Bloch daraus, dass das „wissenschaftliche Denken [...] fast genau dem

bürgerlichen Handeln und der Welt, in der sich dieser bewegt“ (ebd.: 21),

entspricht.

Des Pudels kahler KernErnst Bloch blieb jedoch nicht bei dieser ideologiekritischen

Betrachtung stehen, für ihn war die äußerliche „Entlarvung“ nicht das letzte

Wort. Ernst Blochs Ontologie vereinigt verschiedene „Grade der Wirklichkeit“ –

auch die (bürgerliche) Wissenschaft ist nicht nur etwas Ausgedachtes oder von

der Gesellschaftsform Festgelegtes, sondern berührt eine bestimmte Sphäre des

Wirklichen. Auch die kühle und entzaubernde Art ist eine Art, „sich stoffgemäß

zu verhalten“ (Bloch LM: 170).

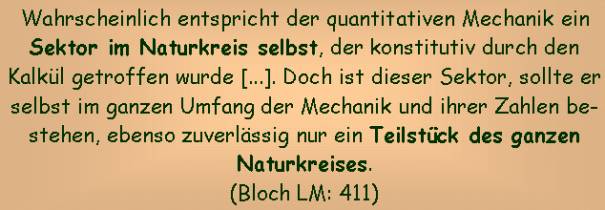

Ernst Bloch war einer der ganz wenigen,

die auch in der Klassischen Mechanik nicht nur einen mechanistischen Fehlgriff

im bürgerlichen Interesse sah. Sondern diese Theorie erfasst einen bestimmten

Teil der Natur mit einer eigenen Wirklichkeit, nämlich jener des „Gewordenseins

und seiner vorläufigen Gebanntheit“. Die Analyse jener Sphäre der Wirklichkeit

begründet den Kältestrom des Naturwissens. Die auf diese Weise „nur

physikalisch separierte Materie“ ist eine „berechnete, eine rein außermenschliche,

eine vom unteren und oberen Saum der Wirklichkeit, eine am Saum gehaltene“

(Bloch MP: 358). Des Pudels

Kern ist hier allemal kahl: er ist Atomschwingung, kein Licht; Kohlenstoffverbindung,

kein Leben; Gehirnprozess, keine Seele; Ein solches Naturbild darf dann auch nicht

behaupten, bereits die „ganze Natur“ oder die ganze Welt darzustellen. Es ist

wichtig, herauszuarbeiten, wie die Naturwissenschaft ihre Gegenstände aus der

umfassenden Vielfalt der Welt herauspräpariert, um den grundlegenden Unterschied

von umfassendem Weltbild und einzelwissenschaftlicher Wirklichkeitsauffassung

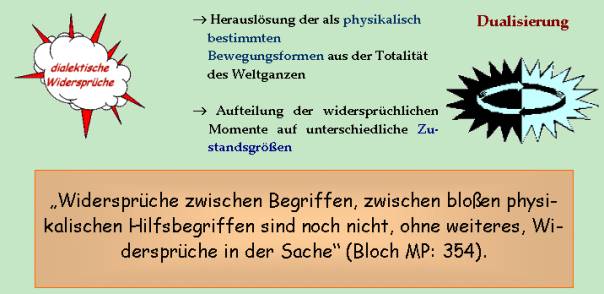

nicht zu verwischen. EntdialektisierungDie neuzeitliche Naturwissenschaft bildet

nicht die in sich widersprüchliche Dialektik der Welt ab – sie könnte keine

einzige Gleichung aufschreiben, wenn sie nicht die in sich widersprüchlichen

Momente auf unterschiedliche Zustandsgrößen verteilen würde.

Gegenstand der neuzeitlichen

Einzelwissenschaft, z.B. der Physik, ist nicht die Entwicklung in ihrer Widersprüchlichkeit,

sondern die Bewegung veränderbarer Zustandsgrößen, die selbst der

Widersprüchlichkeit entbehren. Bloch versteht sehr gut, dass auf dieser

Grundlage (auch wenn sie ihm nicht in allen Einzelheiten bewusst war – ich

folge hier weitgehend den Untersuchungen von Renate Wahsner - ) auch die

Quantentheorie nicht plötzlich wieder dialektisch werden kann. Bloch sah

deutlich den Unterschied zwischen den Widersprüchen in der Sache und den Widersprüchen

im Erkenntnisprozess selbst, den Problemantinomien (Narski). „Widersprüche

zwischen Begriffen, zwischen bloßen physikalischen Hilfsbegriffen sind noch

nicht, ohne weiteres, Widersprüche in der Sache“ Zum Abschneiden des qualitativen Sektors in der Wissenschaft habe

ich schriftlich eine längere Ausarbeitung vorbereitet, die den Rahmen hier aber

sprengen würde. Im Ergebnis komme ich zu einer Differenzierung des Quantifizierungsvorwurfes.

Die Naturwissenschaft reduziert nicht alle Qualitäten in rein quantifizierte

Größen. Sondern gerade die Mannigfaltigkeit an Zustandsgrößen bewahrt eine

große Anzahl qualitativ unterschiedlicher Verhaltensweisen physikalischer

Gegenstande. Auch Physik kann nicht auf die Tendenz zur Vereinheitlichung in

einer Theory of Everything reduziert werde – auch wenn diese im populären

Bereich bekannter ist als der langweilige Labor- und Industriealltag der gewöhnlichen

Physik. Tatsächlich lebt die Physik von einer großen Vielfalt qualitativ

verschiedener Verhaltensweisen, die sich in Zustandsgrößen ausdrücken und deren

Wechselbeziehungen. Die Entscheidung, welche Größen und welche mathematisierten

Modelle jeweils verwendet werden, trifft der Physiker in der wirklichen Praxis

durchaus notwendigerweise in Abhängigkeit von seinem konkreten inhaltlichen

Problem, d.h. bei Strafe des Misserfolgs muss er die wirklichen Gegenstandsqualitäten

berücksichtigen. Als teilzeitpraktizierende Physikerin kann ich nicht einfach

am Abend philosophierend behaupten, die Physik würde es nur noch mit Zahlen zu

tun haben. Trotzdem bleibt bislang festzuhalten, dass die Einzelwissenschaft

durchaus auch nicht die vollständige widersprüchliche Fülle der Welt darstellt.

Die Betreuer der zu Anfang genannten Diplomarbeit waren also sogar im Recht,

insoweit sie darauf achteten, dass Physik nicht unmittelbar

philosophisch-weltanschauliche Fragen zum Gegenstand hat. Vom Gesetzesfahrplan zur TendenzKommen

wir nun zum nächsten Aspekt der neuzeitlichen Naturwissenschaft, die Bloch

thematisiert. Es geht um den Gesetzesbegriff. Ernst Blochs Gesetzeskritik bezog

sich einerseits auf die Herkunft der Vorstellung von Gesetzen aus gesellschaftlichen

Herrschaftsverhältnissen, wo Gesetze als „festgehaltene, erzwungene Satzungen“

gelte und andererseits auf die durch die Orientierung an Gesetzen in der Naturwissenschaft

gegebene Fixierung am Wiederholbaren, das das von Bloch betonte Neue außen vor

lässt.

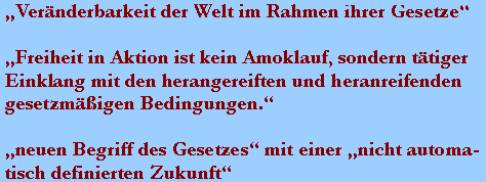

Im „Prinzip Hoffnung“ verwendet er die

Kategorie des Gesetzes aber auch positiv. Wenn wir etwas verändern wollen,

müssen wir auch davon ausgehen können, dass unser Handeln gesetzmäßige

Wirkungen erzielt und nicht in der Beliebigkeit verpufft. Es geht dann um die

„Veränderbarkeit der Welt im Rahmen ihrer Gesetze“, wobei die bewusste

Veränderung der jeweiligen Wirkungsbedingungen von Gesetzen eine große Rolle

spielt. „Freiheit... ist kein Amoklauf, sondern tätiger Einklang mit...

gesetzmäßigen Bedingungen.“ Unabdingbar ist es jedoch, mit dem Gesetzesbegriff

keine „automatisch definierte Zukunft“ mehr zu verbinden

Mit der Untersuchung der Rolle

verschiedener Bedingungen durch Günter Kröber und dem statistischen Gesetzesbegriff

von Herbert Hörz wurde der Gesetzesbegriff in der DDR auch in diese Richtung

weiter entwickelt. In seinem Spätwerk „Experimentum Mundi“

geht Bloch von der positiven Verwendung der Kategorie des Gesetzes ab und

möchte sie durch jene der Tendenz ersetzen.

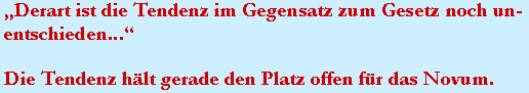

Denn die Tendenz ist im Gegensatz zum

Gesetz noch unentschieden und hält den Platz offen für das Novum. Dieser Tendenzbegriff ist dann aber

weiter zu begründen: In welcher Weise heben sich unterscheidbare Tendenzen für

bestimmte Gegenstände ab vom Hintergrund der unendlich in sich widersprüchlich

vernetzten Zusammenhänge? Und in welcher Weise stellen die bisher erkannten

Gesetze das jeweilige statische Moment von Tendenzen in Entwicklungszusammenhängen

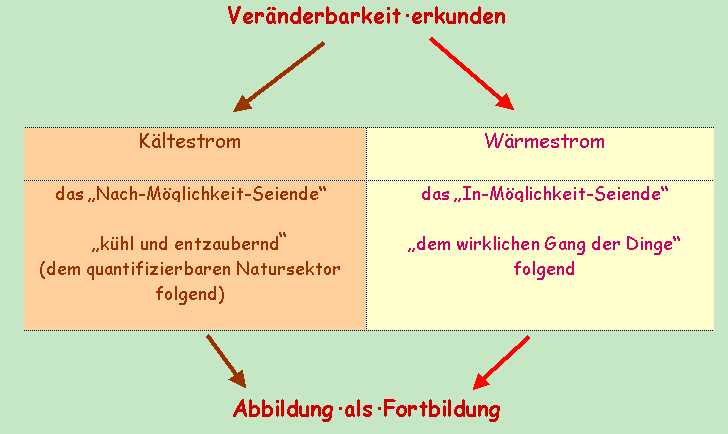

dar? Die folgende Abbildung stellt noch einmal einige Punkte zusammen,

die für Blochs Weltanschauung wesentlich sind und was sich daraus für Kritiken

an der gegenwärtigen Naturwissenschaft ergeben.

Dies genannten Mängel speisen sich nach

Bloch aus zwei Wurzeln. Die eine ist die Anpassung der Wissensform an die Form

der herrschenden Ökonomie, an die „imperialistische Vereinnahmung“ auch des

Mensch-Naturverhältnisses. Andererseits gesteht Bloch der neuzeitlichen

Naturwissenschaft aber auch zu, tatsächlich die Darstellung eines bestimmten

Natursektors zu sein. „Alleszertrümmerung“ oder Aufhebung?Das beeinflusst dann auch die Beantwortung

der Frage, ob noch etwas von der bisherigen Wissensform übernehmbar ist,

eventuell im Sinne einer dialektischen Aufhebung, oder ob es notwendig ist,

„alles zu zertrümmern“, wie Robert Kurz in einer aktuellen Rationalitätskritik

fordert. Besonders aus feministischer und ökologischer

Wissenschaftskritik speist sich eine recht radikale Fragestellung: Ist es

überhaupt möglich, Wissenschaften, die offensichtlich so tief mit westlichen,

bürgerlichen und männlich dominierten Zielvorstellungen verbunden sind, für

emanzipatorische Zwecke einzusetzen? (Harding 1990: 7) Bei Alfred Sohn-Rethel wurde betont, dass auch die

Erkenntnissubjekte „in diese Welt von der Wurzel her eingemauert“ sind. Es gibt

keinen Gegenstand, der nicht selbst kontaminiert wäre von der Gesellschaftsform

und es gibt kein Subjekt, dass die gesellschaftliche Determination, auch der

Subjekte von einem Beobachterstandpunkt aus konstatieren könnte, ohne selbst

betroffen zu sein. Noch konsequenter ist Robert Kurz, der deutlich macht, dass

die Ergebnisse der Lebenspraxis der Menschen sich ihnen als gesellschaftliches

Fetischverhältnisse abstrakt entgegen stellen. Die Gesellschaftlichkeit der Menschen,

ihre „zweite Natur“, ist ihnen genau so äußerlich wie Gesetze die „erste

Natur“. Ein aktuelles Zitat belegt diese Tatsache. Ifo-Chef Hans-Werner Sinn

meinte zur Rede des SPD-Vorsitzenden, in der dieser die „Macht des Kapitals“

kritisiert hatte: „Herrn

Münteferings moralische Entrüstung über ökonomische Gesetze könnte sich genauso

gut gegen das Gesetz der Schwerkraft richten.“ (Sinn 2005) Es ist aber interessant, dass auch der

„Alleszertrümmerer“ Kurz nicht völlig beim Nullpunkt neu anfangen möchte. Ihm

ist es wichtig, dass auch bei der Kritik nicht wieder abstrakte Maßstäbe

angelegt werden, sondern unser Naturwissen inhaltlich überprüft wird. Als

aufbewahrenswert und Ausgangspunkt neuer Entwicklungen empfiehlt sich alles,

was sich bisher schon der gesellschaftlichen Formbestimmung weitestgehend

sperrend entgegen gestellt hat. Er nennt auch eher gesellschaftsform-, bzw.

ideologieneutrale Kulturtechniken wie das Bierbrauen, das Weinkeltern sowie

Lesen und Schreiben. So wird die

Aneignung von Artefakten der Geschichte erstens deren barbarische Abkunft nicht

verdrängen und verleugnen, sondern sie im Benjaminschen Sinne als „Eingedenken“

bewahren. Zweitens geht diese Aneignung mit einem Prozess des Verwerfens

einher, eben weil es keine „unschuldigen“ Inhalte gibt und ein bestimmter Teil

davon derart formvergiftet ist, dass er ebenso wie die (und zusammen mit der)

Form völlig negiert werden muss. Aber das ist eben drittens erst

herauszufinden; dafür kann es kein abstrakt-allgemeines Muster der Aussortierung

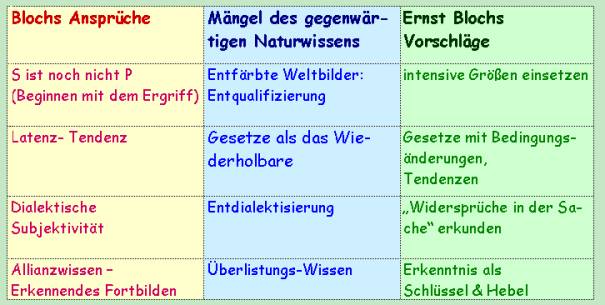

gegeben, das ja selber wieder nur eine Fetischform darstellen würde. Auch Ernst Bloch hat Vorschläge dazu gemacht, wie

Naturwissenschaft sich zu Allianzwissen entwickeln kann.

Ein Punkt betrifft die Festlegung der

Zustandsgrößen. Hier schlägt er vor, über den verstärkten Einsatz von

intensiven Größen im Unterschied zu extensiven Größen nachzudenken. Wo er sich

noch auf Gesetze bezieht, sollte gerade das Überschreiten ihrer

Wirkungsbedingungen thematisiert werden und ihr tendenzieller Charakter herausgearbeitet

werden. Und trotz des spezifischen Umgangs mit dialektischen Widersprüchen kann

Naturwissenschaft nicht völlig auf das Erkunden der Widersprüche in der Sache

verzichten. In seiner Schlüsselfunktion legt solches Wissen als „reale

Abbildung“ die Triebkräfte des Geschehnen bloß (ebd.: 137), in seiner

Hebelfunktion erweist es sich immer auch als Fortbildung. Wichtig ist es

ebenfalls, die Anmaßung von Wissenschaft durch die Berücksichtigung ihrer

spezifischen epistemologischen Voraussetzungen zu begrenzen. Zusammenfassend kann folgendes festgehalten werden:

Es ist wichtig, Wissenschaft als Prozess im Rahmen spezifisch

menschlicher Tätigkeit, als Arbeit oder Praxis zu fassen. Als Moment der umfassenden

menschlichen Lebenspraxis ergeben sich auch die Bestimmungen der Wissenschaft –

jeweils auch in ihrer historischen Spezifik. Als allgemeine Bestimmung durch

die Menschheitsgeschichte hindurch sollte gelten, dass Praxis Weltveränderung

bedeutet und in diesem Rahmen die Wissenschaft die Veränderbarkeit der Welt

erkundet. Mit der Bestimmung von Wissenschaft als Erkundung von Veränderbarkeit

ist die Suche nach Möglichkeiten und Neuem, die Bloch einfordert, tendenziell

enthalten. Wenn wir erforschen, was in welcher Weise veränderbar ist, fragen

wir nach den Möglichkeiten, die uns die Welt als Latenz entgegenbringt und

denen, die wir entwickelt haben, um verändernd einzugreifen. Da frühere Veränderungen

in das Sein eingehen, drängt die Suche nach dem Veränderbaren auch immer wieder

auf Neues. Etwas über die Veränderbarkeit zu erfahren

erfordert auf der einen Seite, etwas über die Potenzen und die Widerständigkeit

der Welt gegenüber den Einwirkungen der Menschen zu wissen – auf der anderen

Seite bezieht sich die Suche nach Veränderungen immer auf Veränderungen durch

uns und für uns. Einerseits bildet wahres Denken ab, „was ausser ihm geworden

ist und wird“, andererseits geht es um die Abbildung eines an und durch den

lebenden Menschen Geschehenden (ebd.: 238). Auf diese Weise vereinigen sich der Kältestrom im Naturbild, der

das Gegebene, das „nach-Möglichkeit-Seiende“ anerkennt, und der Wärmestrom, der

das Werdende, das Neue, das „in-Möglichkeit-Seiende“ betont – der Möglichkeit

nach auch in der Wissenschaft. Diese Möglichkeit ist nicht in allen Phasen voll verwirklicht, in

langen Etappen sogar verschüttet. Das Freilegen dieser Möglichkeit im Wissen

einer befreiten Gesellschaft erfordert eine Rekonstruktion wissenschaftlicher

Inhalte – aber auch praktische Tätigkeit, um die dafür notwendige

Gesellschaftsform überhaupt erst zu schaffen. Bloch verweist genau so wie

Sohn-Rethel oder Kurz darauf, dass es nicht möglich sein wird, ein neues

Naturverhältnis zu erreichen, wenn nicht die Verhältnisse zwischen den Menschen

endlich ihrer „Vorgeschichte“ entrissen werden. Auf diese Weise verlangt gerade

auch der Fortschritt des Naturwissens und das Erreichen der Naturheimat, dass

wir uns um unsere gesellschaftspolitischen Belange kümmern. In diesem Sinne ist es nicht unzeitgemäß, mit Bloch zu fordern: Das jetzt

fällige Wissen ist eines ums beförderte Werden, die Fahne des Verstandes ist

rot.“(Bloch AOP 339) Diese Arbeit erschien in: Zimmermann, Reiner E. (Hrsg.): Naturallianz. Von der Physik zur Politik in der Philosophie Ernst Blochs. Hamburg: Verlag Dr. Kovac. 2006. S. 55-81. |